「論理的思考力」「国語の記述力・要約力」「自立心」「ネット検索のスキル」を鍛えようと思ったキッカケ

まずは、キッカケです。

<ネット検索のスキル>

小3の息子、小学校にて「キーボード入力」と「ネット検索」を学習しているようで、家でもしたいと言っていました。

「闇雲に検索させてもなー 『これをしたい』『これをしないといけない』がないとキーボード入力って上達しにくいんだよね。そうだ! クワガタの幼虫について調べるのも飽きてきたし時間も惜しいし、息子にやってもらおう 笑」

<自立心>

クワガタの幼虫探しのときに、わたしが「ここにいるよ。ほら、ここだよ、ここ」などと手取り足取り教えていました。

が、もう小3なので、「自分で探せ」という方針にしようと思っています。

<論理的思考力と国語の記述力・要約力>

大人にも「主観と客観を区別できていない」「何を言っているのか、何を書いているのかわからない」「意図が理解できない」ひとたちがいます。

そういう大人にはなってほしくないので、受験とは関係なく「論理的思考力」「国語の記述力・要約力」を鍛えたいと思っています。

というわけで、「ネット検索のスキル」「論理的思考力」「国語の記述力・要約力」「自立心」を一度に鍛えようと思い、家族での遊びにて以下を取り入れることにしました。

1.ネットで情報収集

2.上記1をもとに予想

3.実際に足を運ぶ

4.うまくいかなかった理由を検証。改善する

※上記1へ。あとは繰り返し。

具体的には、以下。

1.クワガタの幼虫がどこにいるのかを、ネットで調べさせる。調べたものはルーズリーフに書かせる(検索でてきたページにある文章をそのまま書き写させました)

2.上記1の文章を「予想」として、まとめてもらう

3.現地では率先して動いてもらう

4.帰宅後、幼虫はどのようなところにいたのか、予測は当たっていたのかなどを検証、改善点も自分の言葉で書かせる

下の子は上の子の真似をしたがるもの。

小1の娘もやりたいというので、ネットで情報収集以外のことをさせました。

小3の息子のレポート

小3の息子のレポートです。予想はネットにあった文章をまとめたものです。あと、妻との会話で知ったことも書いています。また写真はわたしが用意して「この写真を誰かに説明する感じで書いて」とだけ言って、あとは好きに書かせました。

(予想)クワガタの幼虫がいるところは、オオクワガタだったらクヌギ、コナラ、ブナ、エノキなどの木だ。あとその広葉樹の立ち枯れ、倒木(たおれた木)、切り株(切られている木)に生息する。オオクワガタのメスはカワラダケやウスバタケなどの白色腐朽菌(木を白く腐らせる菌)によって白枯れしたところに卵を産む。

(結果)幼虫はどのようなところにいたか?

ぼくは4匹のコクワガタを見つけました。どこにいたかというと、太く穴のあいている、ぼろぼろの老木です。あとは草むらにあってハサミムシ(腹の先にハサミのようなものがある黒っぽい虫)が多くいるところにいました。それで食痕(幼虫などの食べかす)が多くあるところを探して見つけました。

(改善)予想と同じだったのですが、ぼくはみつけるのが遅いので、あとどのような手がかりを見つければいいのか考えたいと思いました。

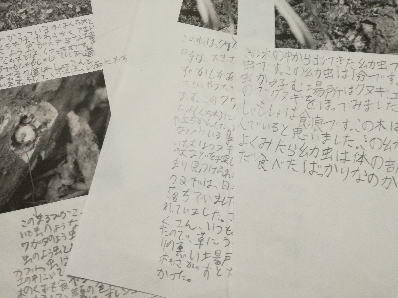

これがくさった朽ち木です。くさっているので、幼虫もやわらかいと思って好む場所です。

朽ち木の中からでてきたコクワガタの幼虫です。コクワ(コクワガタの幼虫)の頭幅は4~5㎜ぐらいで体長(のばしたとき)は、だいたい2.8㎝(2㎝8㎜)です。頭の色はうすオレンジで足は6本でイモムシのようにあるくのでなく、足で動かし体を動かします。きばはまっすぐになっており、これを「大あご」といいます。これで木をかじって食べています。幼虫は目がないので前が見えません。でも、「解角(※誤字)」といって人間でいうと鼻の役わりをしているにおいをかぐところです。これで前になにがあるのか分かります。この写真でいうと2令(幼虫で2㎝くらいの)です。

この木の中から出てきた幼虫です。これもコクワガタの幼虫です。この幼虫は1令です。この木はクヌギです。幼虫が好む場所はクヌギ、エノキ、ナラ、ブナの木です。なので、クヌギをほってみました。この幼虫の周りにあるもしゃもしゃは食痕です。この木はやわらかいので幼虫がすんでいると思いました。この幼虫は5㎜~1㎝くらいです。よくみたら幼虫は体の部分はすけてみえるので、まだ食べたばかりなのかと思いました。

小1の娘のレポート

娘はネット検索していないので、すべて自分で考えた文章です。あと、妻との会話で知ったことも書いています。聞き耳を立てていて、息子と妻もしくはわたしとの会話をもとにして書いているものもあります。写真はわたしが用意して「この写真を誰かに説明する感じで書いて」とだけ言って、あとは好きに書かせました。

ちなみに、小学校の悪影響で習った漢字しか書こうとしなかったので、「漢字を書いて。書かないとバカになるよ」と教えました。

(よそう)人があまり手いれをしてないところに おちている〇のマークがある、ふるくて やわらかい木にいそう。その木が 大きかったら いっぱい見つけられるかもしれない。つるつるした、もしゃもしゃがある白っぽい しょっこんがある、木のちかくにあるコクワガタのさんらんマーク(〇)があって、ふるくて、やわらかい木にいっぱいいそう。そのちかくにクヌギとかどんぐりのみがなる木があったら、ぜったい大きいやつがいる。大クワガタは、かわらたけという白いきのこが大好きである(←息子とわたしの会話を聞いていた模様 笑)。

(今日すること)公園の奥の方に行って、〇のマークがいっぱいある木を、まずは探して、あったら古くてやわらかい木かたしかめて、やわらかくなかったら、そこにはいないから探さない。やわらかくて古かったら、あたらしい しょっこんがある木か中の方をみる。あたらしい しょっこんだったら、そこをさがす。

(結果)今日、〇(コクワの産卵マーク)がたくさんある木でなくても、あながたくさんあいていて、古くてやわらかい木にいるとわかった。カミキリ虫のよう虫がいる木にもたくさんいた。お母さんがあながある、古くてやわらかいクヌギをさがしたらいた。公園をさん歩していると中に大きい古くてやわらかくて穴がたくさんあいている木が日当たりの悪い場所に落ちていた。だから、お父さんがそこをさがしたら、たくさんいた。その木は草にうもれていた。わたしは日当たりの悪い場所におちていて、草にうもれている木も良いとわかった。そして、なめくじが今日いたから、お母さんが「なめくじがいるってことは、しっけがあるってことだよ」と言ったので、わたしはなめくじがいて、しっけがあるということは大切だとわかった。

この まるでかこっている木は くち木と言います。くち木はやわらかくて古い木だから、幼虫が大好な(※誤字)場所です。くち木とは、くさった木です。中に、まっすぐでもしゃもしゃしている道があります。その道は、しょっこんといいます。そして、くち木はじ面におちています。

このまるでかこっている、いも虫のようなよう虫は、クワガタのよう虫です。カブト虫のよう虫とよくにていますが、カブト虫は土を食べるため、土の中にいて、クワガタのよう虫は、木のくずも食べるので、木の中にいます。そして、顔の色もちがいます。クワガタのよう虫は、オレンジですが、カブト虫のよう虫はこい赤です。1れい、2れい、3れいの三つにわかれていて、このクワがたのよう虫は2れいです。手ざわりはぷにぷにです。

この虫は、クワガタのよう虫です。1れいの時は、大きさは4.5㎜のほんのわずかしかありません。3れいになると大きいやつだと3.7mmくらいになります。このクワガタのよう虫は、くさった木(くち木)にいます。たおれている木や立ちかれ(たったまま枯れてしまった木)などにいる事もあります。このよう虫がいた木はクヌギという木です。さくらの木などを探しても、このよう虫はあまり見つけられないと思います。このクヌギは、日当たりの悪いところに落ちていました。そして、草にうもれていました。さがしてみると、たくさん、いつもより大く(※誤字)みつかったので、草にうもれていて日当たりの悪い場所におちている木もさがすとたくさんいるとわかった。

娘は同じことの繰り返しが多いですよね。「ふるくて やわらかい木」が多すぎ 笑

「遊び」「刷り込み」「受験国語」!

このレポート、2人とも喜々として書いていました。しかも、長文。なぜでしょうか。

<遊び>

クワガタの幼虫探しという遊びがベースなので楽しいようです。

<刷り込み>

2人とも長文ですが、これは2年ほどの間、「長文を書くやつ=スゴイやつ」と刷り込んできたためです。端的にいえば、洗脳ですね 笑 はじめは「量」、国語力があがったときを見計らって「質」にする作戦です。

<受験国語の賜物>

かなり前にレポートを書かせていました。

そのころに比べると、2人とも、ずいぶん文章が上達したと思います。

これは詰め込み教育と揶揄されている受験国語の問題集を解かせているためです。

ただ、まだまだチグハグしたものなので(小1と小3ですからね!)、今後もこういう機会を作ることで、「論理的思考力」「国語の記述力・要約力」「自立心」「ネット検索のスキル」を鍛えたいと思っています。