読書という娯楽を知って、子どもの人生がより豊かになればいいな、と思っています。

そう読書の価値を説くわたし。

小2の娘のために適当に買った中古本のなかに、「あさのあつこ」という名前があったので、妻に、「あさのあつこさんって、トレンディードラマだけではなくて小説も書くみたい。多才だよねー」と言ったところ、小馬鹿にされました。

W浅野じゃなかったんだ 笑

というわけで、子どもの読書。

近眼が気になるので、目に優しい電子書籍リーダーにしています。

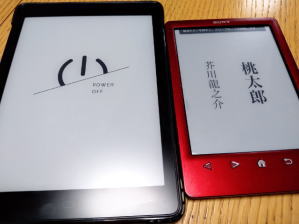

↓左は小4の息子が利用(漫画)。右は小2の娘が利用(小説)。

小4の息子の電子書籍リーダー

PRS-T3(6型)で漫画を読むと、セリフの文字が小さなとき、かなり読みづらいです。

が、Likebook P78なら読めます(7.8型)。

中国製なので少し使いにくいところもありますが(ソフト面)、漫画を読むには良いようです。

<入れている漫画>

・ドラゴンボール

・ドラゴンボール超(一部)

・妖怪ウォッチ(一部)

・クレヨンしんちゃん(一部)

・ワンピース

・ナルト

・金色のガッシュ

・ムヒョとロージーの魔法律相談事務所

・魔界都市ハンター

「漫画 → 図鑑 → 『危険な生物』みたいな本 → 小説(※) → 漫画 → … 」みたいに読んでいます。

※詳しくは後述しますが、息子のために小説用の電子書籍リーダーも買いました。

小2の娘の電子書籍リーダー

PRS-T3(6型)は漫画は読みづらいですが、小説・実用書だとちょうどいい大きさです。

軽いですし。

で、青空文庫にあった以下の本を電子書籍リーダーにいれてみました。

・フランダースの犬、若草物語をはじめとする海外の児童文学書

・宮沢賢治(まだ難しいんじゃないの、と思いますが、宮沢賢治が好きだそうで。上辺しかわかっていないようですが、言葉遣いが面白いようです)

・芥川龍之介(まだ難しいんじゃないの、と思いますが、国語の教材で蜘蛛の糸(一部)がでてきたので入れてみました)。

ちなみに、娘が使っている電子書籍リーダーはもう製造していません。物理ボタンがあって(便利!)、microSDカードスロットがあって、バッテリーもものすごくもって便利なのですけどねー

で、妻いわく、「星新一は短編なので読みやすいのではないか」。

早速、入れました。

ほかにも、青い鳥文庫や角川つばさ文庫の本も何冊か入れました。この手の本、内容はわかりませんが、子どもが興味をもつような本にしているでしょうし。

娘はちょっと読んでは別の本を読んで、としています。

で、早速、『舌切り雀』『蜘蛛の糸』『おおかみと七ひきの子どもやぎ』などを読んだそうで、息子と、「カンダタ、バカだよね」「一緒に同じ宮沢賢治の本を読もうよ」「星新一の×が面白いよ!」みたいに言っています。

小4の息子の小説用の電子書籍リーダーを買う

電子書籍リーダーは軽いほうがいいので、小4の息子の小説用の電子書籍リーダー(6型)を買おうと思いました。

kindleは自炊本を読みにくい(もしくは読めない?)という話なので選択肢にありませんでしたが、PRS-T2の中古を買いました。娘のために自炊していますし。

わからない言葉は自分で調べさせる

今回の最大の目的!

言葉だけではなく、何かわからないことがあれば自分で調べるようになってほしくて、でも、小さな子どもがいきなりこういうことをするようにはならないので、「本を読んでわからない言葉があれば自分で調べて。で、国語の授業のときのように覚えて」と言っています(※)。

※つまり、国語の親塾を通して後者の習慣をつけたわけですな。これに加えて本を読めるだけの国語力もついたので、つぎの段階である「自分で調べて」をはじめた次第です。

電子辞書を採用した理由

ひとは、「文章を読む → 知らない言葉がでてくる → 文脈で語彙の意味を類推 → 語彙力アップさせていく(ゆえに、本当の意味とちがう意味で覚えていることもある)」「言葉の意味を調べたり、教わったりする → 文脈でその意味が歪められることもある」のでしょうね。

国語を教えているとき、わたしが思っている言葉の意味と辞書とでは、すこしちがうことがありました。

あと、「言葉の意味、わかっているけど、子どもに向けてうまく説明できない」みたいなものもあります(例:「仕組み」「地域」「虚しい」。大人には説明できても、何もわかっていない子どもに説明するには骨が折れます)。

「子どもに言葉の意味を教えるとき、『こんなの、わかるわ』みたいなものでも、きちんと言葉を調べないといけないな(間違った意味で覚えているかもしれない。もしくは、うまく説明できない)」

小学生向けの辞書は使えないので、分厚い広辞苑が良いのですが、めちゃくちゃ不便。

それに辞書だと調べるのに時間がかかります(塵も積もれば山となる)。

そもそも、「(紙の)辞書をひきなさい!」というかたたちは昭和脳(今はデジタルの時代、ペーパレス化の時代)。

それでPCやスマホで言葉の意味を検索していましたが(←子どもたちにもいずれ、と考えていました)、「遅い」「わけがわからない意味がでてくることもある(※)」でイライラしていました。

※goo国語辞典が唯一使えるけど…。

で、妻が使っていた10年以上前の電子辞書を発見。

試しに使ってみると、とにかく速い! 広辞苑なので、意味もわかりやすい! 便利!

前置きが長くなりましたが、電子辞書ならば現時点の子どもたちで気軽に意味を調べられるので(※)、知らない言葉は電子辞書で自分で調べさせています。

※息子は学校でキーボード入力を学習中。娘は未学習なのでローマ字を覚えさせながら、です。

辞書に意味がのっていても概念がわからないので理解できないこともある

小4の息子、「起訴」という言葉を調べていました。

そこにでてくる言葉もわからなくて調べていたのですが、裁判という仕組みを知らないのでワケがわからないようでした。

たまに見ないとダメだな、と思いました。 そんな感じの読書。 「趣味」「人生を豊かにする」ですが、そこに「わからないことがあれば自分で調べるようになる」をぶっこんでいます。

↓さまざまな受験のブログを読めます。![]()

にほんブログ村

・中学受験に関する情報は、中学受験から攻略にもまとめています。